Jill Wharton

January 2021

(Para ler este texto em português, clique aqui.)

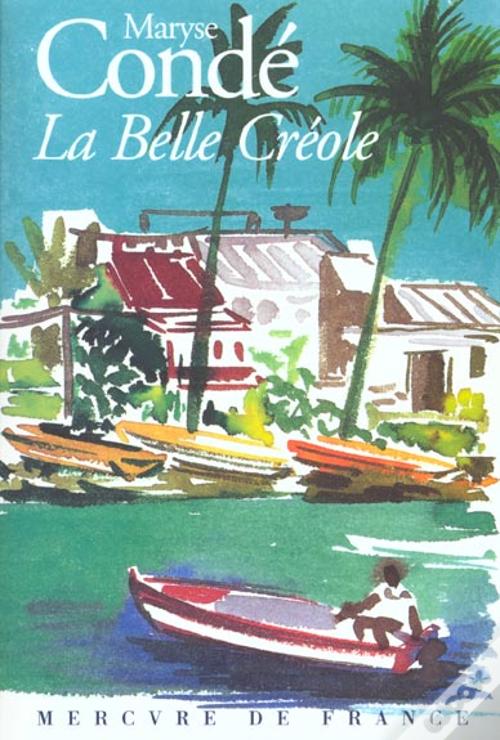

Maryse Condé’s The Belle Créole was published in French in 2001, but did not appear in English translation until early 2020, a surprising lapse when we consider Condé’s celebrated literary status, prolific output, and career of elite academic appointments. In what follows, I survey several of The Belle Créole’s strange, and estranging, formal qualities to suggest how Condé’s novel asserts a sense of historical pessimism, offering attentive readers an ethnology of failed contexts of family and social belonging for its characters, caught in the turmoil of a fictionalized early 21st century Guadeloupe.

The Belle Créole announces in its title a fascination with colonially-formulated cultural ambiguities: créole is a tricky signifier, at once ethnic, cultural, and linguistic, but fixed neither to race nor to the ruling class. Should our reading be focalized, then, by an engagement with the island’s hybridized language as a repository, or point of entrée, to culture? Or is the appeal of such beauty ironized from the jump? After all, The Belle Créole, perhaps a comment on the language, figures also as a character: the streeling sailboat rotting in the harbor, freighted with the protagonist Dieudonné’s painful memories of a lost childhood. And it is this vessel that carries our protagonist to his destruction (a multivalent dénouement to which I’ll return). Even our mock-hero’s name, ‘God-given,’ lodges a wry comment on any colonialist model of identity obsessed with purity. Compounding our disorientation, the novel opens on a sweltering and claustrophobic courtroom scene, entitled “Afternoon,” plunging the reader into a tense spectacle of corrupt social posturing, and, it emerges, of thwarted revolutionary potential.

No question we’re in the hands of an exhaustively well-read author, whose intertexts range across The Tempest, Ulysses, the New Testament, Harper Lee and beyond. Though it soon becomes clear that Condé, whose research expertise includes Black stereotypes in Caribbean literature, has grown weary of literary theory’s vaunted affordances, Négritude very much included. All of these mythic, archetypal registers compete for our attention in a novel with a simple plot, a speculative landscape, and a vividly-drawn cast of characters. Might it be that The Belle Créole forges a path for peripheral—in contrast to postcolonial—realism? If we understand peripheral realism as a dialectical mode and a representational praxis, where elements of experimental fiction are employed to undermine methods of realist representation in the novel, then we might interrogate how and to what ends The Belle Créole expresses exasperation with the coin of academic critique (even, or especially, of historicist design). We can also assess the types of moves Condé makes to force the reader to reflect on her own assumptions regarding at least three formal problems.

The first: a broad construal of protagonicity in the novel form. Henry James’ classic formulation appears in The Art of Fiction where he writes: “what is character, but the determination of incident?” In The Belle Créole we have not only a highly inscrutable and unempathetic protagonist, but a series of companionate characters and a strong motif of twinning: Marine & Loraine; Boris & Benjy; Ana & Carla; Dieudonné, Rodrigue & Luke, whose embedded complementarities all seem to suggest some displaced Otherness Within. Why, the text appears to ask, are ‘families’ formed and described in the ways that they are?

Second: as noted, the novel implicitly and explicitly questions the status and efficacy of literary theory. Specifically, the narrator and characters offer derisive commentary about Economic Determinism, postcolonial critique, and Négritude, as when the attorney Matthias Serbulon reflects on the outlines of the case he has built:

At first, Matthias had been proud of his line of argument, which he deemed Césairean, or even Fanonian. The cruel békée mistress. The defenseless slave… Now, this melodrama that had won the credulous jury over so well seemed to him to lack imagination. His actors had done no more than play out the old stock roles, donning costumes that tradition had worn thin (30).

Or, as Marx had it in “The Eighteenth Brumaire”: “the first time as tragedy, the second time as farce”; what Serbulon fails to consider is that perhaps the revolutionary impasse besetting Port- Mahault is one in which, to conclude Marx’s sentiment, “the content goes beyond the [recollected] phrase.” I speculate as much because Condé’s asides at academic critique exist in palpable tension with the novel’s desire to (re)educate us historically, and the usefulness of systemic critical awareness is brought to bear in Dieudonné’s abject construction of a false binary to explain his mistress Loraine’s cruelty toward him. Dieudonné transfers his heartbreak over her loss of affection into hostility toward Luke (the occluded object of his own desire), and blames also his own lack of (imported) cultural refinement. In fact, Loraine abuses Dieudonné, and likely her other “black gigolos,” on explicitly racist and imperialist grounds.

A third formal problem Condé raises is reader-response, specifically rendering the operations of class-consciousness and relative capitalist privilege readers bring to a novel set on a pointedly ambiguous island in Guadeloupe, whose landscape and history must be partially interpreted as a fantastic patchwork of colonialist creation. At several points, the narrator appears to condemn the type of novelistic consumer who approaches texts set in exotic locations for their sensational escape “value,” an aesthetic based on insidious contrasts (these are places where, in the slogan of one the island’s department stores “life is less expensive”). Several of our key characters are visitors or acculturated transplants, including a promising young ethnologist. We might expect any one of them to exercise modes of interpretation on their environment, and yet they are all either frustrated in their attempts to achieve self-actualization (Ana, Dorisca, Carla) or, they appear reductive, opportunistic, and exploitative in their self-fashioning as arbiters of the island’s post-colonial legacies of power (Luke, Boris, Serbulon). With these constellations of characters, Condé frustrates our hopes for narrative futurity. What are we to learn from such an omission, and from our consequent alienation from the novel form?

The imperative to make literary “tourists” face the hellish realities endured by the inhabitants of such picturesque, subcultural locales is perhaps why we have the novel’s repeated casual depictions of, and allusions to, rape and rape culture (even, or especially, perpetrated on young girls like Hélène, or in the threats leveled against Dorisca). Pervasive too at street-level are the ubiquitous, demonic troupes of wild dogs that “with their living-dead gaze” seem to symbolize hardly-suppressed imperial violence. The narrator tells us “Like everybody in the country, Dieudonné feared and despised dogs. It goes way back. In the plantation days, dogs hunted escaping blacks…worse still, they were animals only good for a laugh, or pity” (47-48). These packs of dogs are exterminated in yet another spectacular display of internalized state barbarism at the novel’s end (they are rounded up, gassed, and ‘incinerated’), pointing to cycles of violence squarely in the Fanonian tradition. Given the dramatized panic over moral and social ‘degeneration’ on the island, Condé may be condemning both colonizer and colonized in the Darwinian specter of animals different in degree but not in kind. More generally, we can ask how and why The Belle Créole seems bent on frustrating our desires for satisfying plot-level or interpretive closure.

To double back on The Belle Creole’s striking battery of experimental elements, we encounter:

The open and aggressive questioning of our protagonist’s moral status as a villain. This problem is raised right away by posing his heroism as a shifting, media-created spectacle. We quickly learn that Dieudonné is very likely a murderer, and also a witness, and failed perpetrator, in Hélène’s rape. His ambivalence as a moral actor, or even as a subject fit for moral improvement, is constantly commented on by both the narrator and other characters. Reflecting on the roosters Dieudonné raises for bloody sport, a pastime that Serbulon “refrains from mentioning” in court, the narrator tells us that these cock-fighting victories landed Dieudonné in the newspaper for the first time, where his photo showed a teenager, his facial features “still taking shape: Will he be an angel, or a beast? The Good Lord alone knows.”

We also encounter repeated, unannounced breaks in the temporality of the narrative, often catalyzed by Dieudonné’s propensity for drifting into protracted reveries over his affair with Loraine while in the company of his family (or Ana, or Dorisca), or in recalling his sublimated romance with Luke–the content of chapter 18. These episodes may or may not be related to the epileptic seizures Dieudonné suffers early in life, which are presumably not being treated, but this is rarely mentioned as the novel progresses…

We have also an omniscient narrator who breaks the narrative frame in favor of direct address, often with cynical commentary on a stereotypical reader’s expectations. Consider the intrusive way the narrative jettisons any expectations of romantic love or paternal attachment between Dieudonné, his baby Werner, and Ana, commenting: “A mother tenders her breast to her baby. The father looks on. Isn’t that the picture of happiness? A conventional, deceitful picture. In reality, everything happens differently. The father doesn’t love the mother, doesn’t love the baby” (130). Is this the fallout of slavery’s rending of biological family ties, and skewing of fatherhood more specifically? ‘Plantation days’ indeed. For Dieudonné (ashamed, closeted), only the maternal is consistently erotic (the sensation of the sea; his submissive caretaking of Loraine), and so desire and satisfaction can only ever be retrospective. His childhood, pictured as a brief, tenuous, paradise of ersatz familial love, is imaginatively accessible only through the figure of the Belle Créole, on whose final voyage we lose sight of our protagonist, run aground in a dry season:

The gendarmes easily identified the wreckage: it was the Belle

Créole, a boat up for sale with a spot at dock number 2 in the

Mégisserie marina. Everyone knew that for a time, it had been

used as a squat for a gang of wrongdoers, drug traffickers, who

were now under lock and key, and for many years to come, thank

God, along with the sadly famous Dieudonné Sabrina, unfortunately

freed thanks to his lawyer’s tricks. Since there was no risk

of pollution or environmental damage, the gendarmes decided

after careful reflection to sink the wreck.

The divers brought in… found no body. As if the sailboat had detached itself from the dock and come to these parts to run aground all by itself. As if a ghost

had taken the helm. Despite this, the people of Port-Mahault understood quite

well that Dieudonné had been on board. They were too taken

with stories of extraordinary events to judge it just a banal accident,

to think that the Belle Créole, uncontrollable after all

those years of inaction, had merely played a fatal trick (182).

This closing image evokes the wreckage of a slave ship, with no survivors to swear intent. As Walter Benjamin observed: “The past can be seized only as an image which flashes up at the instant when it can be recognized and is never seen again.” And so The Belle Créole, both in form and content, points toward a theory of political realism that also deploys a rhetoric about critical race studies and canonical knowledge production.1 The novel confronts the way in which new, unseen realities are staged in a culture where status and power are presumed to be immediately legible, and leaves the reader to interpret these characters’ ends as we see fit. Will the protagonists be victims, for whose suffering we feel pity; or will they be heroes of resistance? Whatever else, in the novel’s prosaic, ruptured endings, Condé refutes the naturalist impulse of comfortable bourgeois readers to take a certain thankful satisfaction that they have not been, and will never be, placed in such circumstances themselves.

1 In the novel’s spirited critique of empiricism as a tool of colonial oppression, we recall that this narrator is not only omniscient, but claims, acerbically, to speak collectively and pedagogically, from chapter 20 onward, of “the following facts belong[ing] to history” where “everything happened just as we reported” (178).

Guadalupe nas Margens

Jill Wharton

Janeiro de 2021

La Belle Créole, de Maryse Condé, foi publicado em francês em 2001, mas não surgiu em tradução inglesa até ao início de 2020 [o romance permanece inédito em português], um intervalo surpreendente se tivermos em conta a fama do estatuto literário, a produção prolífica e a carreira de posições académicas de elite de Maryse Condé. Na reflexão que se segue, examino várias características formais, estranhas e promotoras de estranhamento, de La Belle Créole, para sugerir que o romance de Condé avança uma noção de pessimismo histórico, oferecendo a leitores atentos uma etnologia de contextos falhados de pertença familiar e social para as suas personagens, apanhadas na turbulência de um início do século xxi ficcional em Guadalupe.

La Belle Créole anuncia no seu título um fascínio por ambiguidades culturais de molde colonial: créole é um significante complexo, simultaneamente étnico, cultural e linguístico, mas não enraizado na raça nem na classe dominante. Deve a nossa leitura orientar-se, então, por um compromisso com a linguagem híbrida da ilha enquanto repositório, ou ponto de entrada, para a cultura? Ou será que o apelo de tal beleza assume, à partida, uma forma irónica? Afinal, La Belle Créole, consistindo talvez numa referência à língua, surge também como personagem: o veleiro abandonado, a apodrecer no porto, com as memórias dolorosas da infância perdida do protagonista, Dieudonné. E é esta embarcação que transporta o nosso protagonista à sua destruição (num desenlace multifacetado ao qual regressarei). Até o nome do nosso herói de faz-de-conta, “Dado por Deus”, inclui um comentário irónico sobre qualquer modelo colonialista de identidade, obcecado com a pureza. Para somar à nossa desorientação, o romance abre com uma cena de tribunal sufocante e claustrofóbica, intitulada “Tarde”, mergulhando o leitor num tenso espectáculo de posicionamentos sociais corruptos, e, ao que parece, de frustre potencial revolucionário.

Estamos, sem dúvida, nas mãos de uma autora exaustivamente culta, cujos intertextos abrangem A Tempestade, Ulisses, o Novo Testamento, Harper Lee e muito mais. No entanto, torna-se rapidamente claro que Condé, cuja área de especialidade enquanto estudiosa inclui os estereótipos Negros na literatura caribenha, se cansou dos alardeados recursos da teoria literária, e inclusivamente da Negritude. Todos estes registos míticos, arquetípicos, competem pela nossa atenção num romance com um enredo simples, uma paisagem especulativa e um quadro de personagens vividamente traçado. Será que La Belle Créole abre caminho para um realismo periférico, em contraste com o realismo pós-colonial? Se entendermos o realismo periférico como um modo dialéctico e uma praxis representativa em que elementos da ficção experimental são empregues para subverter os métodos de representação realista no romance, podemos, então, perguntar-nos como e com que fins La Belle Créole exprime exasperação face ao cunho da crítica académica (até mesmo, ou especialmente, a de contorno historicista). Podemos também aferir os tipos de movimentos por meio dos quais Condé força o leitor a reflectir sobre as suas próprias suposições a respeito de pelo menos três problemas formais.

O primeiro: uma concepção geral da “protagonicidade” no romance. A formulação clássica de Henry James aparece em The Art of Fiction, na qual ele escreve: “o que é a personagem, se não a determinação do incidente?” Em La Belle Créole, temos não apenas um protagonista largamente inescrutável e desprovido de empatia, mas também uma série de personagens concomitantes e o motivo poderoso da “geminação” entre elas: Marine & Loraine; Boris & Benjy; Ana & Carla; Dieudonné, Rodrigue & Luke, cujas complementaridades intrínsecas parecem todas sugerir algum tipo de Alteridade Interior deslocada. Por que são as “famílias”, parece o texto perguntar, formadas e descritas tal como são?

Segundo: como já referido, o romance questiona, implícita e explicitamente, o estatuto e a eficácia da teoria literária. Mais especificamente, o narrador e as personagens tecem comentários jocosos em torno do Determinismo Económico, da crítica pós-colonial e da Negritude, como acontece quando o advogado Matthias Serbulon reflecte sobre os contornos do caso que defendeu:

[Ao início, Matthias sentira-se orgulhoso da sua argumentação, que considerou césairiana, ou até fanoniana. A cruel amante békée. O escrevo indefeso… Agora, este melodrama, que havia tão facilmente conquistado o crédulo júri, parecia-lhe parco de imaginação. Os seus actores não tinham feito mais do que representar os velhos papéis do costume, vestindo figurinos que a tradição havia desgastado.] (30)

Ou, como disse Marx em “O 18 de Brumário”: “uma vez como tragédia a outra como farsa”; o que Serbulon não tem em conta é que o impasse revolucionário que atormenta Port-Mahault talvez seja um impasse em que, para concluir o sentimento de Marx, “o conteúdo ultrapassa a frase [reminiscente].” Atrevo-me a esta especulação porque os apartes de Condé, relativos à crítica da academia, vivem numa tensão palpável com o desejo do romance de nos (re)educar historicamente, e a utilidade de uma consciência crítica sistemática é posta em uso na construção abjecta, de Dieudonné, de um falso binário que explica a crueldade da sua amante, Loraine, para com ele. Dieudonné transforma a sua mágoa pela perda do afecto dela em hostilidade em relação a Luke (o objecto ocultado do seu próprio desejo), assim como culpa a sua própria falta de refinamento cultural (importado). Na verdade, Loraine abusa de Dieudonné, e provavelmente de outros dos seus “gigolôs pretos”, por motivos explicitamente racistas e imperialistas.

Um terceiro problema formal levantado por Condé é a estética da recepção [reader-response], de que se extrai, especificamente, as operações de consciência de classes e de relativo privilégio capitalista que os leitores trazem a um romance ambientado numa ilha marcadamente ambígua em Guadalupe, cujas paisagem e história têm de ser parcialmente interpretadas como uma fantasista manta de retalhos de criação colonialista. Em vários momentos, o narrador parece condenar esse tipo de consumidor de romances que se aproxima de textos localizados em espaços exóticos pelo seu “valor de uso” enquanto escapismo sensacionalista, numa estética baseada em contrastes insidiosos (estes são lugares onde, conforme o lema de um dos estabelecimentos comerciais da ilha, “a vida é mais barata”). Várias das nossas personagens são visitantes ou transplantes aculturados, incluindo um jovem e promissor etnólogo. Podíamos esperar que qualquer delas exercesse algum modo de interpretação do seu ambiente, e, no entanto, ou todas elas acabam frustradas nas suas tentativas de granjear a sua realização pessoal (Ana, Dorisca, Carla), ou parecem redutoras, oportunistas e exploradoras na sua auto-formação enquanto árbitros das heranças pós-coloniais de poder da ilha (Luke, Boris, Serbulon). Com estas constelações de personagens, Condé frustra as nossas esperanças numa futuridade narrativa. O que devemos aprender de uma tal omissão e da nossa consequente alienação da forma do romance?

Talvez a necessidade de fazer os “turistas” literários encararem as realidades infernais sofridas pelos habitantes destes locais tão pitorescos, subculturais, seja a razão de termos no romance repetidas e casuais representações da violação e da cultura do estupro, e alusões a essa realidade (até mesmo, ou especialmente, perpetrada sobre raparigas jovens como Hélène, ou sentida nas ameaças dirigidas a Dorisca). São também disseminadas pelas ruas as trupes ubíquas, demoníacas, de cães selvagens que, “com o seu olhar morto-vivo”, parecem simbolizar a violência imperial dificilmente reprimida. O narrador diz-nos: “[Como toda a gente nesta terra, Dieudonné temia e detestava os cães. Isto vem de muito atrás. Nos tempos das plantações, os cães caçavam negros fugitivos… pior ainda, eram animais que só serviam para rir, ou para ter pena]” (47-48). Estas matilhas são exterminadas no que consiste, ainda, numa outra demonstração espectacular de barbarismo estatal no final do romance (elas são cercadas, gaseadas e “incineradas”), remetendo para ciclos de violência perfeitamente inseridos na tradição fanoniana. Tendo em conta a dramatização do pânico quanto à “degeneração” moral e social na ilha, Condé pode estar a condenar tanto o colonizador quanto o colonizado segundo o espectro darwiniano dos animais, diferentes em grau mas não em natureza. De forma mais geral, podemos perguntar-nos como e por que razão La Belle Créole parece um texto decidido a frustrar os nossos desejos de um fechamento satisfatório ao nível do enredo ou da interpretação.

Para somar à impressionante reserva de elementos experimentais de La Belle Créole, encontramos:

O questionamento aberto e agressivo do estatuto moral do nosso protagonista enquanto vilão. O problema coloca-se, de imediato, quando o seu heroísmo é representado como um espectáculo volátil criado pelos média. Descobrimos rapidamente que Dieudonné é, com muita probabilidade, um assassino, e também uma vítima, e um perpetrador falhado, na violação de Hélène. A sua ambivalência como actor moral, ou até como sujeito apto ao aperfeiçoamento moral, é comentada constantemente pelo narrador e por outras personagens. Ao reflectir sobre os galos que Dieudonné cria para uma diversão sangrenta, um passatempo que Serbulon “se refreia de mencionar” em tribunal, o narrador diz-nos que as vitórias nessas lutas de galos levaram Dieudonné pela primeira vez aos jornais, onde a sua foto mostrava um adolescente com os seus traços faciais “[ainda a tomar forma: Vai ser ele um anjo ou um monstro? Só Deus sabe.]”

Também encontramos repetidas e imprevistas interrupções na temporalidade da narrativa, muitas vezes motivadas pela propensão de Dieudonné para entrar em devaneios acerca do seu caso com Loraine quando está na companhia da sua família (ou de Ana ou Dorisca), ou quando se recorda do romance, sublimado, com Luke — o conteúdo do capítulo 18. Estes episódios podem estar ou não estar relacionados com os ataques epilépticos que Dieudonné tem desde criança, e que parecem não receber tratamento, mas este aspecto é raramente mencionado no decorrer do romance…

Temos também um narrador omnisciente que quebra o quadro narrativo em favor do discurso directo, fazendo muitas vezes comentários cínicos sobre as expectativas de um leitor estereotípico. Veja-se de que maneira intrusiva a narrativa descarta quaisquer perspectivas de amor romântico ou apego paternal entre Dieudonné, o seu bebé, Werner, e Ana, comentando: “[Uma mãe amamenta o seu bebé. O pai observa. Não é aquela a imagem da felicidade? Uma imagem convencional, enganosa. Na verdade, é tudo diferente. O pai não tem amor pela mãe, não tem amor pelo bebé]” (130). Será esta a consequência da escravatura na diluição dos laços familiares e, mais especificamente, na distorção da paternidade? “Nos tempos da plantação”, de facto. Para Dieudonné (humilhado, reprimido), só o maternal é consistentemente erótico (a sensação do mar; os cuidados submissos que estende a Loraine), e, assim, o desejo e a satisfação só podem ser retrospectivos. A sua infância, retratada como o paraíso breve, ténue, de uma imitação de amor familiar, torna-se imaginariamente acessível, apenas, pela figura da Belle Créole, em cuja última viagem perdemos de vista o protagonista, encalhado na estação seca:

Os gendarmes identificaram os destroços facilmente: era a Belle

Créole, um barco à venda, com lugar na doca número 2 na

marina da Mégisserie. Toda a gente soube disso por uns tempos, tinha sido

ocupado por um gangue de malfeitores, traficantes de droga, que

estavam agora atrás das grades, e por muitos e bons anos, graças

a Deus, e pelo tristemente famoso Dieudonné Sabrina, infelizmente

liberto graças às artimanhas do seu advogado. Uma vez que não havia risco

de poluição ou danos ambientais, os gendarmes decidiram,

após cuidada reflexão, afundar os destroços.

Os mergulhadores que nele entraram… não encontraram nenhum corpo. Era como se o [veleiro se tivesse desatrelado

da doca e tivesse vindo ter a estas partes para encalhar por si mesmo. Como se um fantasma

tivesse tomado o leme. Apesar disto, o povo de Port-Mahault sabia muito

bem que Dieudonné tinha estado a bordo. Eles estavam demasiado apegados

a histórias de acontecimentos extraordinários para o julgar um mero acidente,

para pensar que a Belle Créole, incontrolável depois de todos

aqueles anos de inércia, tinha apenas pregado uma partida fatal. (182)

Esta imagem final evoca os destroços de um navio negreiro, sem sobreviventes que digam de sua justiça. Como observou Walter Benjamin: “O passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido.” E, assim, La Belle Créole, tanto na forma quanto no fundo, conduz a uma teoria do realismo político que também utiliza uma retórica em torno dos estudos de raça e da produção de conhecimento canónica.1 O romance confronta o modo como realidades novas e inéditas entram em cena numa cultura em que se presume que estatuto e poder são imediatamente legíveis, e deixa-nos, leitores, interpretar os fins destas personagens como julgarmos adequado. Serão os protagonistas vítimas, pelo sofrimento das quais sentimos piedade; ou serão elas heróis da resistência? Seja como for, nos finais prosaicos, fracturados, do romance, Condé refuta a tendência naturalista queconfortáveis leitores burgueses têm para sentirem certa grata satisfação por não terem sido, e nunca virem a ser, eles mesmos, postos em circunstâncias semelhantes.

1 Na senda da crítica vigorosa, no romance, do empirismo como ferramenta de opressão colonial, lembramos que este narrador não é apenas omnisciente, mas afirma ainda, com amargura, falar colectiva e pedagogicamente, do capítulo 20 em diante, dos “[seguintes factos pertencentes à história]” em que “[tudo aconteceu tal como relatámos]” (178).

(Tradução de Amândio Reis)